東坡人味蕾記憶見證“食”代變遷

新聞來源:眉山網

更新時間:2019-09-26 11:01:15

責任編輯:羅思源

眉山網記者 蹇瑋杰 文/圖

一方餐桌,百姓滋味。自古以來,人們將“食”作為生活的最低標準,也將“食”作為生活的最高追求。小方桌上的食物變化見證著社會發展的大變遷。

回眸70年,人們的“菜籃子”日漸豐盛;餐桌上的食物從匱乏到豐富多樣;餐廳里的美食從單一菜系到囊括全球特色……東坡人餐桌上的這方小天地,在悄然間發生著翻天覆地的變化。

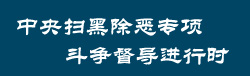

七八十年代收割稻谷的場景。(資料圖片)

如今大型機械化的收割稻谷。

“吃飽”不容易

從廚30余年,一直致力于東坡飲食研究的中國烹飪大師蹇華忠對東坡餐桌的變化有深刻體會。“最苦的是小時候,那會每天做的事就是想辦法吃東西,就因為餓怕了才會選擇當廚師。”蹇華忠介紹道,20世紀50年代末60年代初,受自然災害的影響,糧食減產,群眾生活困難。“都是按人定量分給的稀飯,根本填不飽肚子。那個時候父母煮稀飯,都要拿鏟子把米稍微往邊上推一推,燒出來的飯一邊稀一邊稍微厚實點,厚實點的那一塊是給家里的勞力吃的,不然實在是沒力氣干活。”那時候,人們對吃就只有一個最簡單、樸實的追求:填飽肚子。蘿卜、紅薯、南瓜一度代替了糧食,成為了當時餐桌上的主菜。

在蹇華忠的記憶里,20世紀70年代,那時主要以吃素為主,許久都很難吃上一頓葷。“那時最奢求的事情就是上學帶的盒飯里能有一個荷包蛋。打開飯盒的一瞬間,就覺得自己和別人很不一樣。那也是我記憶里最快樂的事情之一。”蹇華忠說,當時食材的選擇也十分有限,所有食材都是計劃供應,糖票、油票、肉票、糧票……那時的采購皆要憑票,票證就像百姓的飲食“護照”。

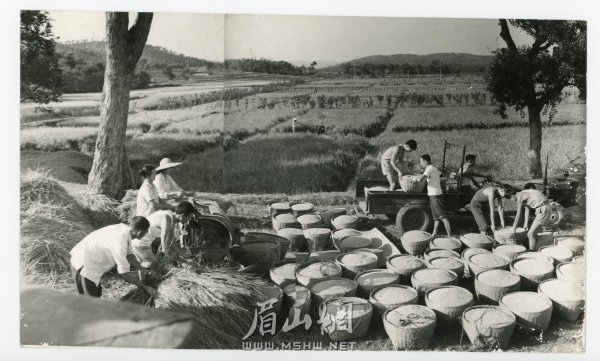

食物匱乏年代的餐桌。(資料圖片)

群眾日益豐富的餐桌。

“吃好”成主流

就這樣到了80年代末,90年代初,蹇華忠學廚出師上灶,逐漸開了一家屬于自己的餐館。那會東坡人慢慢富起來了,買東西也不再需要專門的票據。“最開始幫人跑鄉廚,俗稱辦‘九大碗’。那個年代的餐桌上,食物主要就為了解饞,大多都是重油葷為主,上的塊頭大,分量足,就越感覺有品位,有面子。”。

慢慢地,百姓在吃的上面,更加精細了。蹇華忠做香碗也告別了過去只用蔬菜打底,肥肉點綴的做法,采用了豬肚、酥肉、丸子等多食材的做法。隨后,餐桌上食物的選擇多了,出現了“三大件”:東坡肘子、大鯉魚、甲魚。餐館中招待標準就按著這“三大件”來算的。“三大件”全上,那肯定是最高檔的了,一年沒見過幾回。然后依次是“兩大件”“一大件”。90年代后期開始,“三大件”逐漸被生猛海鮮取代了。“這些東西放過去,別說吃,見都沒見過”。

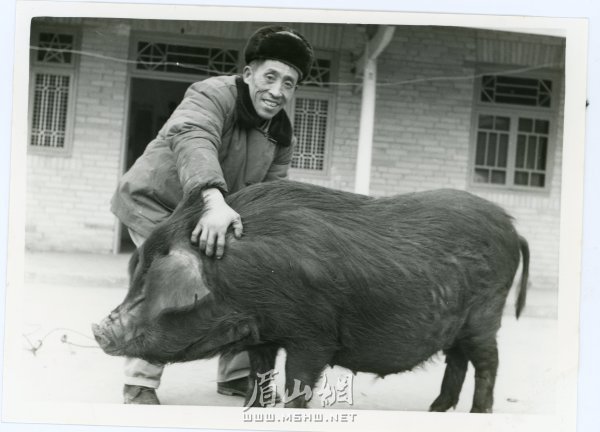

過去群眾家中養殖的大肥豬。(資料圖片)

在超市中購買蔬菜的市民。

追求“吃健康”

隨著經濟的不斷發展,群眾的生活水平不斷提高,人們的口味也跟著變,先是追求新、奇、特、野生。蹇華忠介紹說,不僅如此,有時為了制作某個美食,所需要的食材都需要跨出省份,采購全球新鮮食材。像現在店中主推的越南湄公河魚,就是當地人當天直接宰殺,然后通過冷鏈速運,從原產地直發到店。這樣的方式大大縮短了新鮮食材從原產地到消費者餐桌的距離,也很好地保證了食材的品質,契合了現代人求鮮求質的飲食觀。”同時,蹇華忠說,如今飲食也更講究綠色、健康,吃不光為了好吃還要吃出東坡文化內涵。比方說采用黑木耳、茶樹菇、鮮榨果汁,研究古籍復原蘇東坡制作的美食,甚至還懷舊,吃窩窩頭,吃野菜。他有時都在廚房中開玩笑說,看看,又吃回解放前了。

放眼當下,只需打開手機下單,足不出戶就能在家收到新鮮配送的果蔬。在科技的推動下,東坡百姓的菜籃子日漸豐盛,飲食生活變得更加便捷。曾經只能在電視上見到的生猛海鮮,也從大洋彼岸端上了人們的餐桌。帶著露水的鮮絲瓜,還在擺尾的活魚……飲食搭配,營養均衡,成為了人們茶余飯后的談資。

從單一到豐富,從充饑到健康……在“食”代變遷中,餐桌文化記錄著百姓生活水平的不斷提高,折射出了東坡經濟發展的飛速質變。