4月17日19時,眉山城區東坡大道一超市迎來許多顧客。市民張敏對照購物清單,在生活用品區采購結束后,迅速“轉戰”食品區,洗漱用品、零食、水果……“事前擬好購物清單,減少在超市停留時間。”張敏說,以前是慢慢“逛”超市,現在是速戰速決。

記者注意到,在超市收銀臺,張敏排隊結賬時自覺與前面一位市民保持了一定間距。“保持距離是為了保障安全。”

排隊自覺保持間距的情景,記者在文忠路一大型超市同樣見到。該超市收銀臺有4位顧客等待結賬,相互之間相隔了一定距離。掃商品條碼、手機支付……相比在收銀臺付款,李想更愿意自助掃碼支付,他認為這樣更快捷,減少在公共區域停留時間。

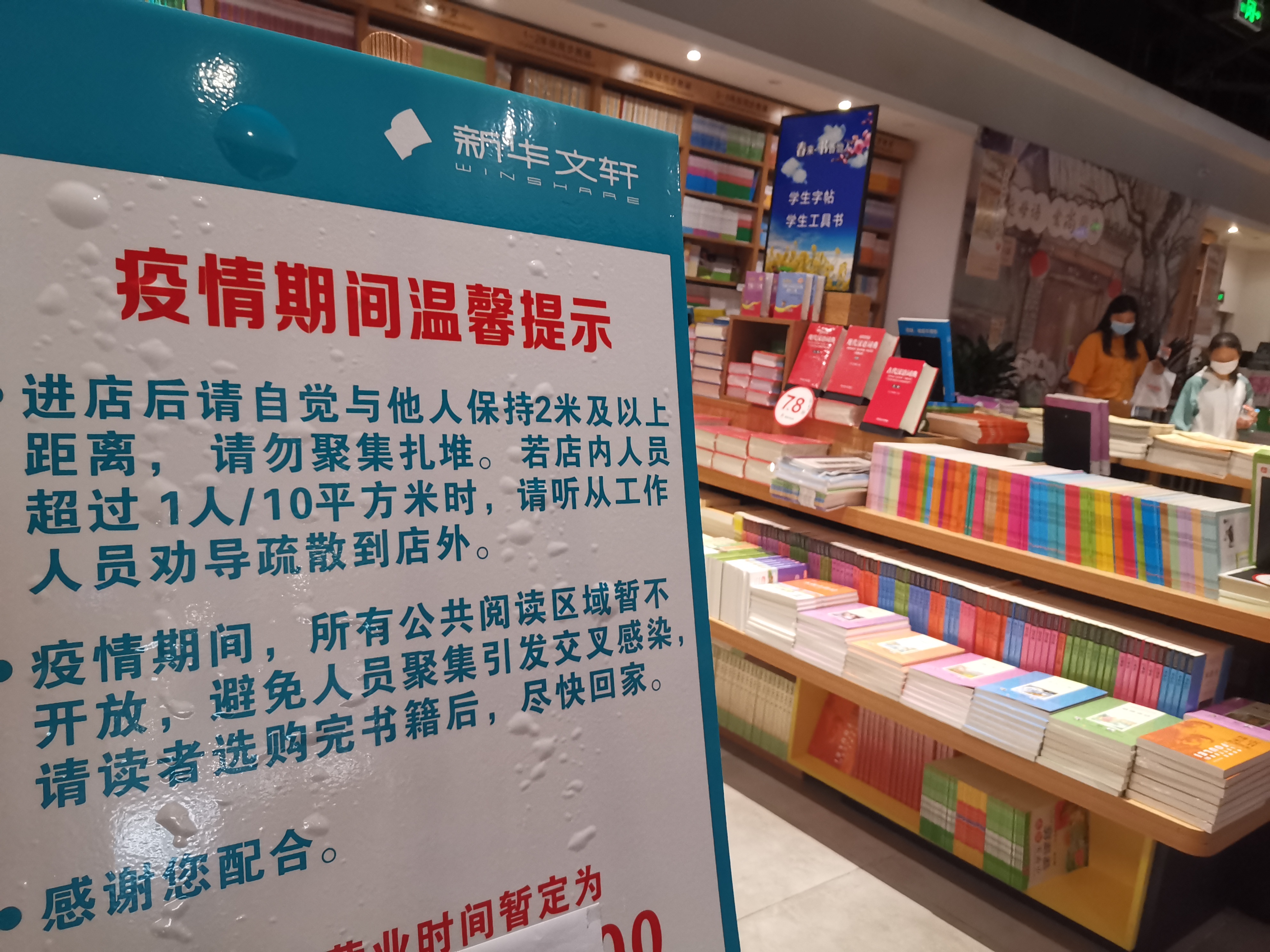

在疫情前就設置了“一米線”的銀行網點,記者看到,“一米線”不僅僅停留在地面上,更是刻在了人們心中:坐著等待辦理業務的市民也都主動隔開了一個空位;在市政務服務中心,眉山市公安局出入境接待大廳窗口設置了隔離帶,辦事區和等候區距離超過一米;在新華文軒眉山書城,“進店以后請自覺與他人保持2米及以上距離,請勿聚集扎堆”的溫馨提示也擺在了顯著位置。

走訪中,記者發現,在非上下班高峰期時段的公交車站等公共場所,市民都能較好做到與他人保持適當距離。但是到了上下班高峰期,許多市民仍無法避免在排隊等候上車區域與他人“近距離”接觸。“為避免‘打堆’的情況出現,我和家人最近都盡量錯峰出行。”市民吳杰對于公共場所相距一米才適宜的倡議很是贊同。“‘一米線’是一條安全線,是對自己、對他人負責的表現,也是避免交叉感染的有效方法。”

【文明解讀】

當人們在咳嗽、打噴嚏或大聲說話時,產生的大量飛沫大部分集中在一米左右的范圍。因此,人與人之間保持一米以上的社交距離,有利于保護自我、降低感染概率。當無法與他人保持適當距離時,該怎樣做以降低感染風險?針對日常生活中一些難以與人群保持適當距離的場合,如上下班高峰期的公交車或空間較為狹窄的通道等情況,專家建議,佩戴口罩,并且要特別注意手衛生。乘坐公共交通時應盡量減少用手觸摸扶手、靠背、把手等,盡量避免用手接觸口、眼、鼻,并在條件允許的情況下開窗通風。

眉山網記者 王麗 文/圖

客戶端

客戶端 官方微信

官方微信 官方微博

官方微博