面對疫情,他們全力守護著最后一道關口

2020-02-20 20:18

1

/

-

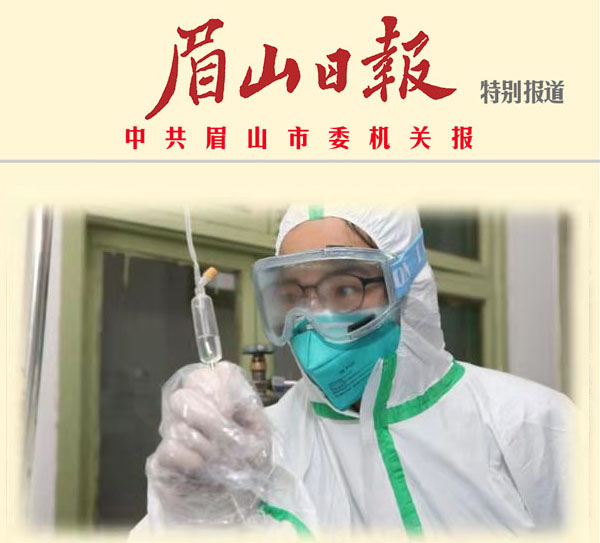

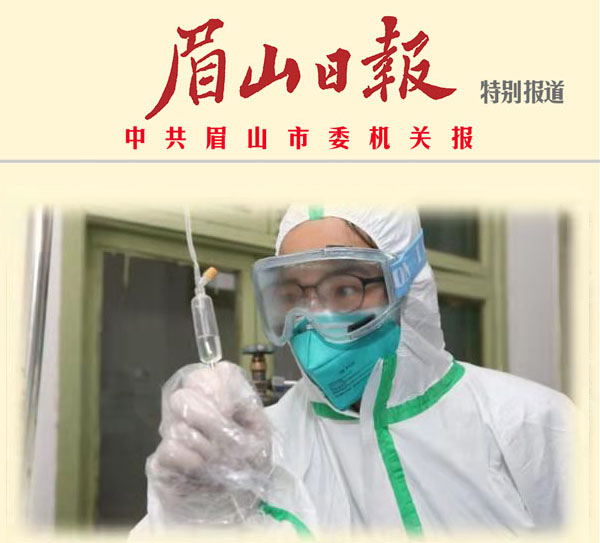

消毒。

-

為即將“下車”的醫療廢物消毒。

-

進入車間準備處置。

-

王安軍在電腦上操作。

-

統一的運輸車。

-

運輸員準備出發。

特約通訊員 潘建勇 眉山網記者 郭僑 文/圖

在新冠肺炎防控的關鍵時期,仁壽縣有這樣一個群體,他們不是與時間賽跑的“救助者”,不是挨家挨戶排查的“敲門者”,不是風餐露宿堅守的“攔截者”。他們在大眾視線看不到的地方,默默工作在防控一線,冒著巨大的風險,他們就是被稱為最后一道底線“守衛者”的醫療廢物運輸處置人員。

因為存在著傳染性病菌、病毒、化學污染物等有害物質,醫療廢物也被稱之為“頂級殺手”,處理不當將導致病毒二次傳播,處理起來尤其需要專業和小心。

運輸:全副武裝 從凌晨4點到下午3點吃不上一頓熱飯

2月20日凌晨3點40分,仁壽縣醫療廢物處置中心運輸員陳珍九的鬧鐘鈴聲就準時響了起來。他起床洗漱完畢后自己動手煮了一大碗面,分量有點多,因為不知道下一頓吃飯是在幾點鐘。

憑工作證出了小區大門,街上只有路燈陪著陳珍九。啟動醫廢專用轉運車的他,每天去的第一站就是縣人民醫院。作為眉山市新冠肺炎患者定點救治醫院,全市所有確診患者均在仁壽縣人民醫院接受治療。每天,在隔離病房產生的醫療廢物會用雙層專用垃圾袋進行包裝,貼上“新冠”標識,標明時間、地點及垃圾性質等信息,統一存放在暫存間。

陳珍九到達目的地后,戴好口罩、護目鏡和手套,穿好防護服,全副武裝等待醫院工作人員搬出一個個黃色的專用箱。經過稱重、登記、裝車、雙方簽字、確認交接信息完畢后,陳珍九馬上又要繼續趕到其他醫療單位,重復同樣的工作。

“確診病例和疑似病例產生的醫療廢物和生活垃圾要統一運到眉山市醫廢處置中心。”陳珍九告訴記者,集中隔離點所產生的醫療廢物和生活垃圾就直接運到縣醫廢處置中心進行后期處置。

每天3名運輸員分工合作,運送全縣的醫療廢物,他們跑遍各個點位,用自己的辛勤換來群眾的清潔。

因為物資緊缺,陳珍九身上的防護服已經穿了幾天了,每天工作結束后就在縣醫療廢物處置中心的消毒室內用紫外線進行滅菌處理,第二天又照常穿上。

“為了節約時間,我們都是干完一天的‘活’才吃飯。”陳珍九說,通常每天下午3點之前結束工作,特殊時期,飯店沒有開門,有時候就買一碗泡面吃,下午回家后再正式吃一頓飯。

處置:全神貫注 從大年三十起就沒回過一次家

“除了要運到市醫廢處置中心的 ,其他所有收運回來的醫療廢物都需要進行高溫蒸煮,溫度控制在134℃,蒸煮時間80分鐘。”仁壽縣醫廢處置中心負責人陳剛告訴記者,疫情期間,為了防止病毒傳播,操作人員必須全程穿戴好全套的防護裝備。

盡管冬天的車間里溫度并不太高,但穿著隔離服密不透氣,54歲的王安軍常常汗濕衣服和口罩,每天要換5個以上的口罩。

疫情就是命令,防控就是責任。從1月24日(大年三十)開始,負責在車間里控制電腦進行蒸煮操作的王安軍就堅守在崗位上,沒有回過一次家。

“病毒這么兇,誰不怕呢?都有工友因為害怕,辭職回家了。”2月20日下午3點,在車間里記者看到正在工作的王安軍,他笑著告訴記者,每個工作總得有人來做,他愿意成為那一個人。

王安軍的家就在離工作地點3公里的地方,妻子、兒子、孫子都在家里。但考慮到自己工作的特殊性,他主動把自己與家人“隔離”了起來,有時候想念家人了,就往家的方向遠遠地看一眼。

自疫情發生以來,作為疫情垃圾定點處置單位的仁壽縣醫療廢物處置中心,按眉山市統一安排負責仁壽縣、彭山區和眉山天府新區疫期醫療和生活垃圾的轉運和處理,期間在崗的員工全部取消休假,所有與疫情有關的醫療廢物和生活垃圾都當日收集、當日轉運、當日處置。

“我們做好防護,專車專送,并優化運輸線路,最大限度與人群保持安全距離。”陳剛介紹,每天處理量達到2噸以上,截至目前,共處置66.511噸醫廢垃圾。

客戶端

客戶端 官方微信

官方微信 官方微博

官方微博