青神捻條畫 國畫藝術(shù)里的“奇葩”

新聞來源:眉山網(wǎng)

更新時間:2019-11-29 10:33:06

責(zé)任編輯:任楓楓

以紙做的“捻條”為畫筆,蘸墨、蘸色,通過“打”“彈”“拖”“滾”等技法書畫而成的國畫,就是捻條畫。

2009年,因具有特殊的藝術(shù)性,捻條畫被四川省人民政府列入省級非遺名錄。

“捻條畫是一種新興的中國傳統(tǒng)藝術(shù),具凌亂美、粗獷美、蒼勁美和灑脫、激放、斑駁、樸拙的視覺刺激和藝術(shù)特色。”捻條畫第二代傳承人吳建堂說,捻條畫是繪畫領(lǐng)域發(fā)掘出的另一種藝術(shù)思維論述和哲理的藝術(shù)表現(xiàn)形式,豐富了中國傳統(tǒng)藝術(shù)的寶庫,被譽為國畫藝術(shù)的“奇葩”。

青神捻條畫萌芽于清代。100多年前,創(chuàng)始人之父吳永耀就開始研究“紙工藝術(shù)”。他有時以折的紙束代替毛筆教其子吳貴昌寫字,也為日后的捻條畫埋下了伏筆。

吳貴昌,是位書畫奇才,自名道悲。1935年,整個四川戰(zhàn)火不斷,吳道悲為躲避戰(zhàn)亂躲到大山之上。俯瞰山腳,一股國破山河在的悲涼之感涌上心頭。急于作畫的他因未攜帶毛筆,便如其父一般,把小紙片卷成捻條,蘸墨作畫,將眼下的山河映在紙上。百余幅山水畫,具有獨特的粗獷、蒼勁且極具野性的自然之美,捻條畫由此而生。

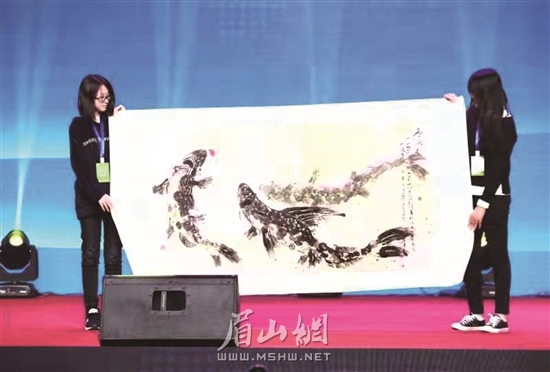

栩栩如生的捻條畫。

1940年,吳道悲在成都舉辦了首次捻條畫展。是時,旁人毀譽參半,以為這不過是種江湖小技,并非正統(tǒng)的作畫方式。然而,徐悲鴻步入展堂,在書桌上寫下“怪筆神功、獨特?zé)o雙”八個大字,眾人皆不語。

1951年,47歲的吳道悲離世。捻條畫自此起一度匿跡了近40年。

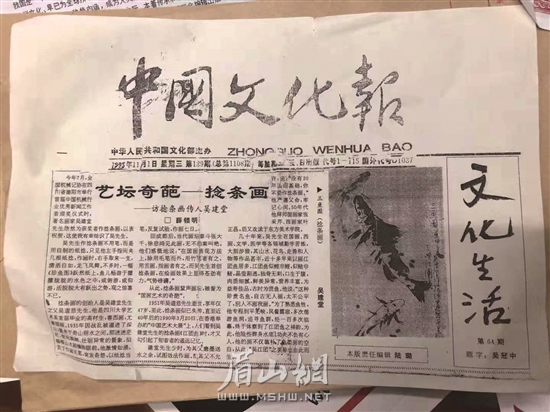

直到1989年,捻條畫第二代傳承人吳建堂重拾捻條畫,才將這國畫藝術(shù)里的獨門絕技重新展示于世人面前。是年,在原文化部舉辦的“全國首屆名人作品展”上,銷聲匿跡的捻條畫經(jīng)傳承人之手,以嶄新的面貌重新展示在世人面前,并受到美術(shù)界一致好評。

捻條畫開始復(fù)蘇了。

1989年至1995年,捻條畫傳承人的作品先后被原文化部送展于法國、加拿大、日本、美國等40多個國家和地區(qū),國內(nèi)外120余家重要媒體對捻條畫作了200余次報道。

2009年,“捻條油畫”橫空出世。傳承人結(jié)合西方油畫藝術(shù)的優(yōu)點,大膽嘗試的“捻條油畫”處女作《山晨之歌》被新加坡收藏家以260萬元購得。

如今,捻條畫傳承人潛心于中西畫之實踐和研究,持之以恒地探索,且以“功在畫外”的信念去修煉,走向大自然,走向民間。捻條畫以特殊畫種的地位屹立于海內(nèi)外,被國內(nèi)外公認(rèn)為“中國的獨有畫種”“國畫藝術(shù)的奇葩”,被《收藏界》于2010年評價為“二十一世紀(jì)最具收藏價值的中國畫”。

捻條畫被越來越多的人熟悉和關(guān)注。(資料圖片)

捻條畫的生命力和發(fā)展是無止境的。如何才能將它更好地傳承和發(fā)揚?

“創(chuàng)新是對非遺最好的傳承。”吳建堂說,世界藝術(shù)都是相通的,不發(fā)展、不變革就失去了生命力,只有變革、創(chuàng)新才能更好地前進(jìn)。在他看來,捻條畫的意義不僅僅是工具的變革,還喚醒了人們在藝術(shù)上不能墨守成規(guī),應(yīng)追求和忠于大自然原汁原味的美,應(yīng)去變革,去豐富和完美傳統(tǒng)藝術(shù)。吳建堂表示,在傳承創(chuàng)新捻條畫時,應(yīng)當(dāng)注意五個方面:一是捻條畫不應(yīng)單一地追求毛筆畫效果,應(yīng)有毛筆畫不能代替的特色;二是捻條畫創(chuàng)作應(yīng)追求更高藝術(shù)水平;三是捻條畫涉及的題材和創(chuàng)作要具有相當(dāng)規(guī)模;四是捻條畫要融入中華文化理念和中西方藝術(shù)精髓,使捻條畫具有深層次藝術(shù)內(nèi)涵;五是捻條畫應(yīng)適應(yīng)各層次人的審美,獲得更多人的喜愛與欣賞。

如今,捻條畫第三代傳承人吳乙古,在繼承和變革的基礎(chǔ)上,將中華民族儒、釋、道理念融注于捻條畫中,使捻條畫得到了進(jìn)一步豐富和發(fā)展,進(jìn)入了另一個嶄新的境界……

水墨捻條畫。

以紙為筆 “甩”出一幅國畫

墨韻和靈氣是中國畫的藝術(shù)特色和精髓。以捻條代替毛筆蘸墨蘸色的捻條畫亦是如此——

用腕甩著浸墨的捻條,往徽宣上一打,滾一圈后,墨滴帶著力度在紙上迅速散入纖維中,或斑駁或蒼勁,自然真實。

捻條工具的制作原是用“北京道林”紙,后來改用更特殊的紙頁,經(jīng)兩種藥水浸泡后再蒸一次,折疊成條,制成可作畫之“捻條”。最初,“捻條”有“圓”“扁”“齊”“丫”等34種樣式,如今已被精簡成了6種。

“用這種工具畫國畫,既烈又柔,使用自如,易抒發(fā)畫家情感和表達(dá)大自然返璞歸真的特性。而且,用它畫出的畫,具有灑脫、奔放、粗狂、離奇、凌亂、野莽和變化莫測等效果;特別是畫山水畫,如果太細(xì)膩了反而會失去了捻條畫‘粗獷美’‘凌亂美’的特色。”吳建堂介紹,制一次“條”可畫8-12幅畫,“捻條”的剛?cè)嵝蚤g于西畫的豬鬃油畫筆與國畫的羊毫筆之間,故其臨陣操作兼容了中西畫的表現(xiàn)手筆優(yōu)勢和效果。

選用畫紙方面,吳道悲是用不浸潤、薄而堅實、和宋代紙差不多的畫紙,而吳建堂則改用有浸潤力的生宣紙。因為在吳建堂看來,這樣的畫紙浸潤效果本身又是一種傳統(tǒng)美。

捻條畫十分講究墨的對比和變化美,而且和傳統(tǒng)國畫一樣忌“艷”重“雅”。在構(gòu)圖和表現(xiàn)方法上,捻條畫吸收了傳統(tǒng)國畫的優(yōu)點,同時大膽吸納了西方藝術(shù)的重立體、重空間、重光線、重色彩的精髓,用潑墨和對比法增加美的分量。

在“用筆”上,捻條畫有“打筆”“滾筆”“揉筆”“彈筆”,這與國畫的習(xí)慣手法是不相同的;而拖筆、擦筆、逆筆法則與國畫大同小異,常以此求得剛?cè)帷⒕€面、濃淡、大小、冷暖、高低、粗細(xì)的對比效果。視“線”的大小和表現(xiàn)對象的不同,捻條畫偶爾采取毛筆與捻條共同的方法,甚至有時還會動用植物干標(biāo)本蘸墨蘸色在紙上“打”“按”“染”。

“捻條作畫,需要腕力。”吳建堂介紹,捻條畫要求線條勁健,走勢沉穩(wěn),用墨思水,動中求變。末尾,在紙上隨意點染幾筆,一氣呵成的氣勢足以震撼人心。

寥寥幾筆,動態(tài)、形態(tài)、神態(tài)便躍然紙上,捻條畫充滿了立體感與空間感。

捻條畫被譽為“藝壇奇葩”。(資料圖片)

吳建堂:

“希望捻條畫得到更多人喜愛”

每天早晨,吳建堂都會出現(xiàn)在畫案前。拿起捻條,便開始描繪心中的美景。

出生于1936年的青神人吳建堂,是捻條畫非遺大師級傳承人、“捻條油畫”發(fā)明人,被譽為“21世紀(jì)最具收藏價值的中國畫大家”之一。在近80年的學(xué)習(xí)創(chuàng)作中,吳建堂繼承并創(chuàng)新了1935年發(fā)明的捻條畫藝術(shù),于2009年創(chuàng)立了捻條油畫,在繪畫工具上、技法上、表現(xiàn)方法上、繪畫理論上均有大膽和嶄新的變革、建樹。

“其實,父親是希望我當(dāng)醫(yī)生的。”吳建堂回憶道,1955年,他考入醫(yī)科大學(xué),可是讀了兩年多大學(xué)后,他便棄醫(yī)從畫,開始攻讀東方美術(shù)學(xué)院。因為自4歲起便跟父親習(xí)畫,同時得到張大千、徐悲鴻、關(guān)山月等大師指教,吳建堂的繪畫技藝也在時光中不斷淬煉。

然而,吳建堂的青年時代,充滿坎坷與曲折,其高超的捻條畫也被“雪藏”了近40年之久。“荷花有淤泥的滋養(yǎng)才能那樣清新美麗,所有的苦難和磨練更讓我聚增了逆風(fēng)而起的勁力和對藝術(shù)的執(zhí)著。古人言‘功在畫外’就是這個道理。”吳建堂說,不平凡的經(jīng)歷豐富了他的人生閱歷,鍛造了他的藝術(shù)人生,讓他的作品充滿蒼勁和激揚的個性。

以父親吳道悲首創(chuàng)的捻條畫技為基礎(chǔ),吳建堂深入生活、精心思考,在選材、用紙和技術(shù)上追求“新”“奇”“特”,使捻條畫實現(xiàn)了開拓性發(fā)展:將父親吳道悲的34種捻條精簡到6種;發(fā)展捻條油畫;將捻條水墨畫變革成用有浸潤美的生宣紙作捻畫……吳建堂大膽融入西方藝術(shù)的立體感、光感、空間感和色彩美、對比美及美的三大要素,大大發(fā)抒了中國畫的靈氣和線條美及雅韻,并融入了自己逆揚奮發(fā)的個性,使捻條畫有了更大感染力和生命力。

20世紀(jì)90年代,吳建堂捻條畫藝術(shù)迎來了豐收。那時,其代表作品“捻條江團”一鳴驚人,被邀請參加各大畫展,并頻頻獲得大獎。故,吳建堂還有著“吳江團”的綽號。

“家鄉(xiāng)盛產(chǎn)江團,人人都愛江團,我也一樣。”吳建堂回憶道,曾是歷代宮廷進(jìn)貢的貢品,江團卻從來沒有入過畫,于是他萌生了畫江團的想法,既可以填補我國魚類的繪畫空白,又表達(dá)了對家鄉(xiāng)的愛。

為了畫好江團,吳建堂常在江邊行走,有漁人捉了江團他要湊過去看看;他甚至還潛水十多米,看看江團在“家里”是怎么生活的,從身形、姿態(tài)、體色等方面,全方位感受江團的獨特美。

成就不止于此。吳建堂擁有捻條畫藝術(shù)大師、國內(nèi)藝術(shù)界泰斗等諸多頭銜,其爐火純青的“打”“拉”“彈”“滾”技法和獨特的藝術(shù)風(fēng)格,堪稱“中國一絕”,作品曾獲得國際特別獎,被諸國政要、名士及重要機構(gòu)收藏。

如今,耄耋之年的吳建堂仍帶著捻條不斷地行走,將這獨門技藝的光芒灑向大江南北。“我們都要活到老,學(xué)到老,希望捻條畫得到更多人喜愛。”吳建堂說。

眉山網(wǎng)記者 王麗 文/圖